避難所は、災害で家を失ったり一時的に住むことができなくなった被災者を収容・保護し、避難生活を支えるためのものですが、現実には衛生、栄養、プライバシー、育児、介護などの生活にかかわる諸課題が十分手当されないことにより、複合的な環境悪化が被災者を追いつめる傾向にあります。

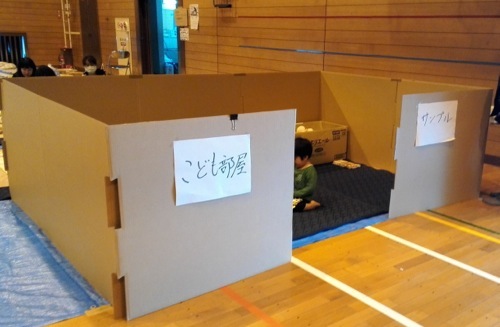

熊本の被災地のとある避難所の様子

こうしたさまざまな問題を踏まえて平成 25 年6月、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」も策定されました。

さらに平成28年4月に新たに「避難所運営ガイドライン」が発表されましたが、これは「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」とセットで作成されています。全て内閣府防災担当「避難所の生活環境対策」のページよりダウンロード可能なので詳しくはこちらをご覧ください。

この「避難所運営ガイドライン」のポイントを下記に示しましたが、全体を通しての特徴もいくつかあります。

今回のガイドラインは、避難所の質を着実に確保できるようにするため、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)という形で、必要な対策を実現させていくための手順が細かく示されている点や、縦割り行政を超えて、横断的に連携しながら避難所の開設・運営を支えていくための体制も示されている点(p7)です。国際的な人道支援の基準についても紹介されており、個別の対策にもその内容が反映されています。「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」には、国際的な諸基準をもとに、適切なトイレ配置のための計算シートも作成されました。

ちなみに当センター共同代表の浅野も、このガイドラインの作成に委員として関わらせていただきましたが、女性の避難所運営への参画・リーダーシップの促進がかなりしっかり書き込まれたことと、(災害対策基本法でいうところの要配慮者とは別に)女性と子どもも配慮対象としても示されました。すばらしい委員のみなさま方のご理解のもとで、この両方が同時に実現したことに意義を感じています。

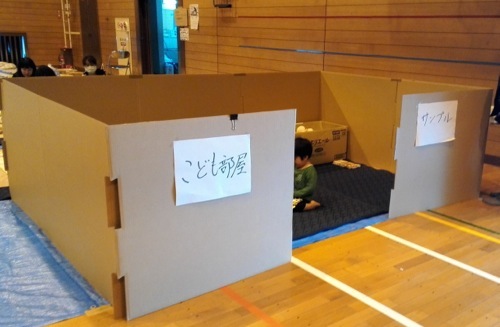

熊本地震のとある避難所に設置された子どもの遊び場スペース

なお、災害時にはイレギュラーなことがさまざまに発生します。

例えば、熊本地震では余震が続く中、避難施設が足りずに車中避難を余儀なくされる人たちがたくさん出ました。民間支援でテント村が作られたり、トレーラーハウスを活用した障害者や妊婦用の避難施設が設置されたところもありますが、今後もさまざまな避難形態が出現することを前提に、柔軟な支援体制を取ることができるようにする必要があります。

いずれにしても、実際の災害時でも機能する避難所目指すならば、マニュアルを作成するだけでなく、運営に携わるだろう関係者に内容が事前にマニュアルの内容が認識され、一定の学習・訓練が行われていることが重要です。行政内の横断連携による避難所の支援体制づくり、行政職員および施設関係者への研修、地域住民の参加促進と学習・訓練の機会づくり、専門職やボランティア等との連携などが求められています。

「避難所運営ガイドライン」抜粋

Ⅰ 運営体制の確立(平時)

1.避難所運営体制の確立

行政による避難所支援の話し合いには、必要に応じてNPO・ボランティア等の参画を呼び掛ける、各避難所に避難者の代表・施設管理者・避難所派遣職員等からなる避難所運営委員会(仮称)を設置して運営体制を確立する、その際、女性がリーダーシップを発揮しやすい体制を作る、必要に応じてNPO・ボランティア等の代表の参画の呼びかけをするなど。

2.避難所の指定

福祉避難所/スペース(一般の避難所の中に設ける要配慮者用の空間)を確保する、母子(妊産婦・乳幼児専用)避難所/スペースを確保する、避難所には障害者・外国人向けの案内掲示等を確保するなど。

3.初動の具体的な事前想定

避難所マニュアルを作成する際に、地域住民代表・要配慮者等の多様な意見を取り入れ作成する、避難所の運営において女性の能力や意見を生かせる場を確保する、トイレの設置・運用訓練・使用ルール決めをする、手洗い用水を確保するなど。

4.受援体制の確立

外部からの支援を受け入れやすくするために、平時から行政職員、ボランティア・NPO、保健・福祉関係者、医療従事者、警察などと住民が連携しあう形で備える。その際、女性の視点を取り入れることでより具体的な意見の反映が期待できる。

5.帰宅困難者・在宅避難者

在宅避難者の安否確認方法・対応方針を検討する、在宅避難者のニーズ把握・生活支援方法を具体的に確立するなど。

Ⅱ避難所の運営(発災後)

9.トイレの確保・管理

「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を参考に計画を作成する、被災者の数に対して適切なトイレの数を確保する(国際基準も参考にした計算シート付き)、トイレの設置に際しては女性や要配慮者に意見を求める、高齢者・障害者用トイレの同線の安全性を確保する、防犯対策としてトイレの中と外に照明を確保し、鍵・防犯ブザーを設置する、手すりの設置・段差の解消をする、子ども用のトイレ(便座)を確保する、感染症患者が出た時の専用トイレを確保する、装具交換やおむつ交換のたえの折り畳み台を設置する、人工肛門・膀胱保有者のための装具交換設備とスペースの設置を検討する、など。

11.避難者の健康管理

「避難生活を過ごす方々の健康管理に関するガイドライン」(厚生労働省)を踏まえ、健康管理体制の確立、感染症対策、その他の病気(食中毒・生活不活発病・持病の悪化・エコノミークラス症候群・熱中症など)の対策、暑さ・寒さ対策を行うなど。

12.寝床の改善

健康維持にとって重要なため、寝床を整備できるよう資材を確保すること(寝具・間仕切り等の調達)、段ボールベット等簡易ベッドの設置を検討することなど。

Ⅲニーズへの対応

15.配慮が必要な方への対応

高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児・難病・外国人等の要配慮者の支援のため、避難環境についての当事者からの聞き取り、段差の解消等の環境整備、避難者同士の見守り体制の確保、福祉避難所への移動の方法、在宅避難している要配慮者の支援ニーズの把握など。

16.女性・子どもへの配慮

女性・妊産婦に必要な物資・環境を確保する、女性用更衣室・授乳室の設置、母子避難スペース・キッズスペースの設置を検討する、性別配慮について意見が反映できる環境を確保する、家庭的ニーズの絶曲的掘り起しをする、安心して話ができる女性だけの場を検討するなど。

17.防犯対策

避難者同士の見守り体制の確保、仮設トイレ等の防犯対策、地域の防犯見守り体制の確保など。

18.ペットへの対応

ペット同伴避難のルールおよびペット滞在ルールを確認する、ペット滞在場所の設置を検討するなど。