ここでは、災害時の防犯啓発・対策について、4つの項目にまとめました。

なお、以下の各項目をクリックすると、直接、その説明か所に飛ぶことができます。

【1】ポイント

【2】解説

【3】具体的な対策について

【4】相談機関の情報

【1.ポイント】

・犯罪が起こりにくい環境の整備とそのための体制、相談機関の情報提供が重要。

・女性と子どもにだけ自助努力を押し付けるような啓発にしない。みんなで(男性も含む)協力しあいながら防犯対策をしていくことがカギ!

・外国人や障害者の方などの差別・排除を生まないように注意しましょう!! 思い込みだけで不審者扱いすることがないように、あくまで人権の視点で!

・不安をむやみにあおり、相互不信を生むような啓発・報道にならないよう、犯罪防止の対策もセットで具体的に伝えることを心がけてください。

【2.解説】

災害時には、避難所でのプライバシーの確保が難しい集団生活、停電などにより照明や街灯の明かりが得られない、といった状況から防犯面のリスクが高まる場合があります(注1)。過去の災害における学術調査によって、その被害の実態の一部も明らかにされています(注2)。

しかし、女性や子どもたちが、防犯面の不安や対策の要望について声を上げたり、相談をすることが難しい状況に直面する傾向にもあります。なぜなら、避難所の運営関係者や地域の防災リーダーに女性が少ない、声をあげて避難所に居づらくなってしまっても他に暮らせる場所がない、携帯電話を紛失した、充電できない、相談先がわからない、相談を他人に聞かれる心配、といった状況が生じるからです。

女性や子どもなどに対して、自分自身で防犯面に気を付けるように、複数で行動するように、といったメッセージが出されるケースがありますが、個人で自分の身を守るには限界があります。また、どうしても一人で行動せざるを得ない場面もあるでしょう。そのため、犯罪が起こりにくい環境づくり(プライバシーの確保、男女別の更衣室・トイレ・入浴設備)や相談機関の情報の提供、被害を受けた人の相談支援体制づくりなどが重要となります。

一方で、関東大震災時の教訓を忘れてはいけません。朝鮮人や聴覚障害者、地方から上京していたひとなどが、犯罪者・不審者あつかいされて悲劇を招きました。

現代の災害でも、外国人の方、障害者の方、トランスジェンダーの方などが不審者あつかいされたり支援から排除されてしまう可能性があります。

それだけに、災害時の防犯対策は特に、人権の視点とセットで取り組む必要があります。特に、むやみに恐怖をあおるだけの防犯啓発は、相互不信によって協力しあう機会を損ねたり、人権の視点を押し流してしまう危険性があります。そのため、対策を具体的に提示してください。その内容は【3. 具体的な対策について】に示しました。

そして、人道支援の国際基準およびわが国の避難所運営マニュアル等にも記載されているように、被災者支援のための施設整備にあたっては、女性・少女、高齢者、障害者の意見も取り入れることが必須とされています。それは、単に施設の使い勝手だけでなく、犯罪被害に遭う可能性の高い人たち自身の不安や要望・提案の反映を可能とし、防犯対策の効果を上げることにつながります。

なお、防犯の専門家によると、犯罪の発生について考える見る場合に、犯罪原因論と犯罪機会論のふたつの観点があるそうです(注3)。犯罪原因論は、犯罪をする人の動機に焦点をあてるものですが、犯罪の動機はさまざまなのでそこに焦点をあてても犯罪を未然にふせぐことは容易ではありません。そのため海外では、犯罪機会論、つまり犯罪を引き起こしやすい環境に焦点を当て、それを改善することで防犯対策を行うことが重視されているということです。

日本では犯罪を起こしにくい設計という発想がまだ弱いだけに、災害時の防犯対策でも、環境面の改善にしっかり目を向けていくことが重要です。

また、男性だけが防犯対策の担い手であっても、女性は不安を伝えたり、相談したりしにくいものです。防犯対策を男女が共に担う体制が必要です。

もちろん、避難所運営体制に女性や子育て世代も参画する、防犯ブザーの配布や防犯巡回を工夫する、相談機関情報を積極的に提供するなど、ソフト面での対策も不可欠です。

【3.具体的な対策について】

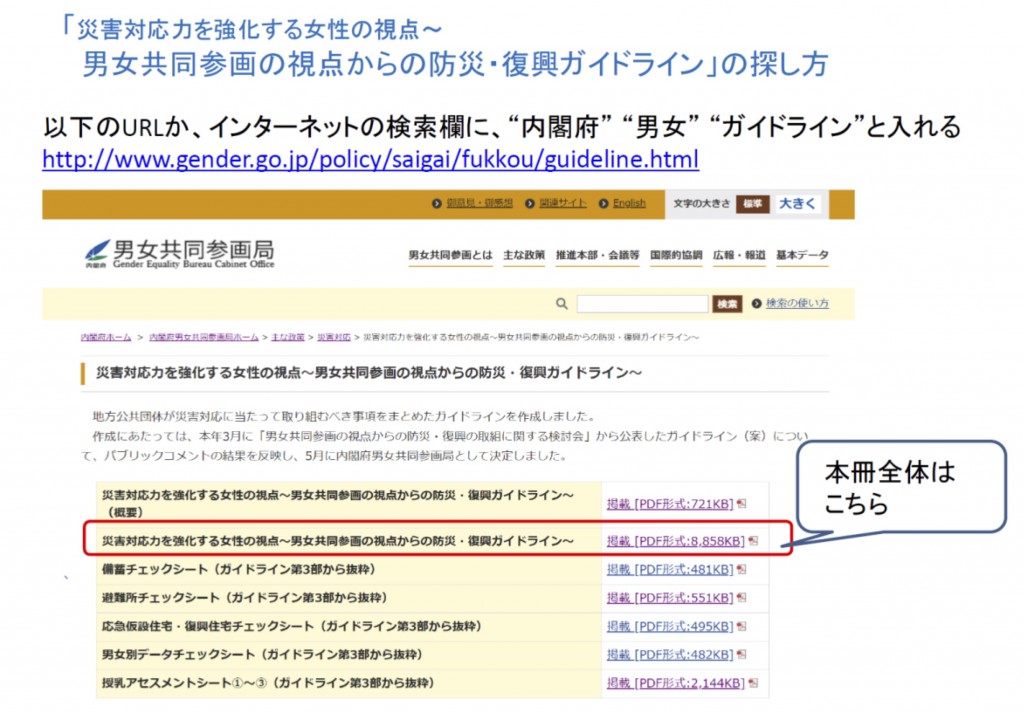

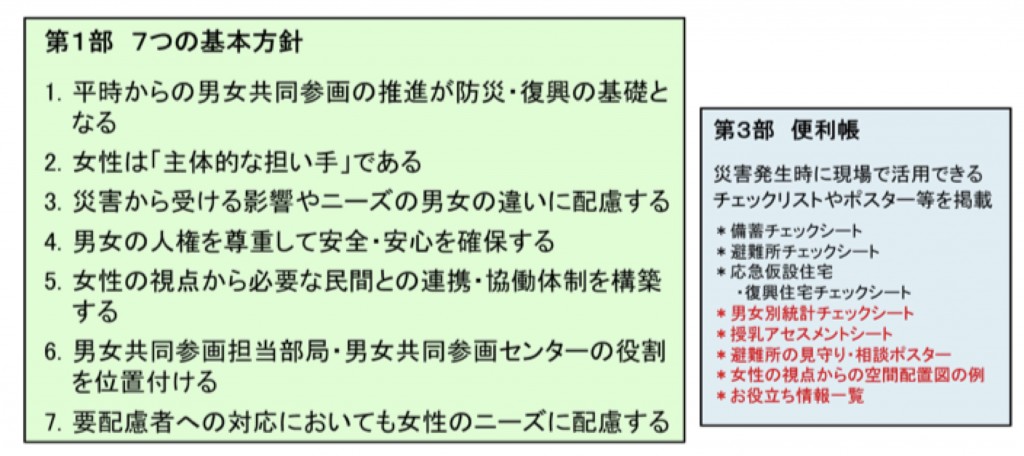

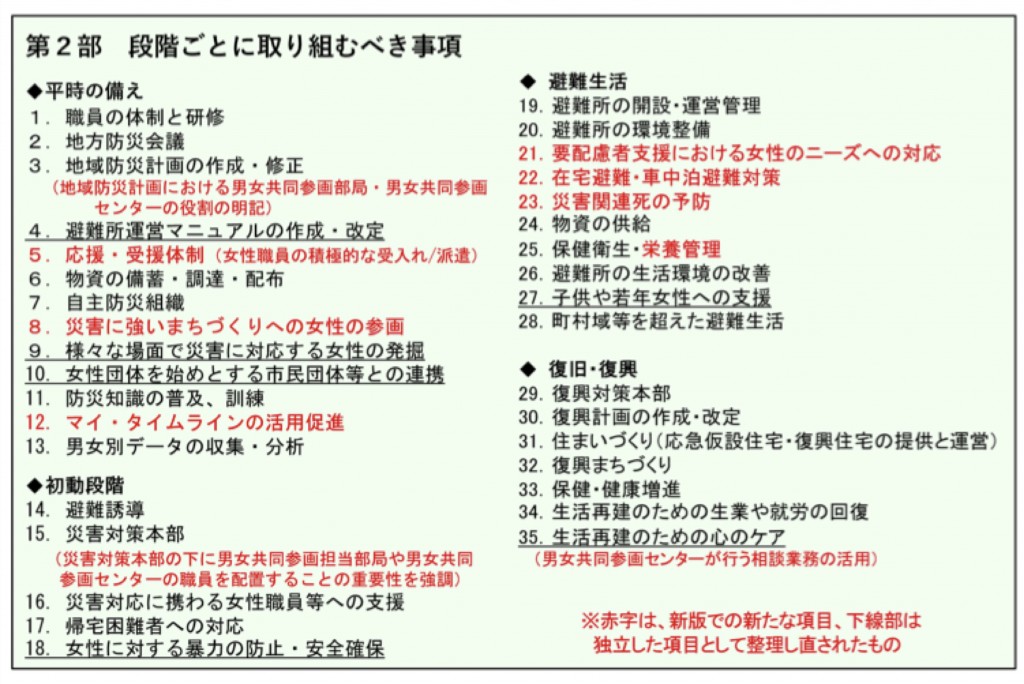

内閣府が策定した、

「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」

およびその中の

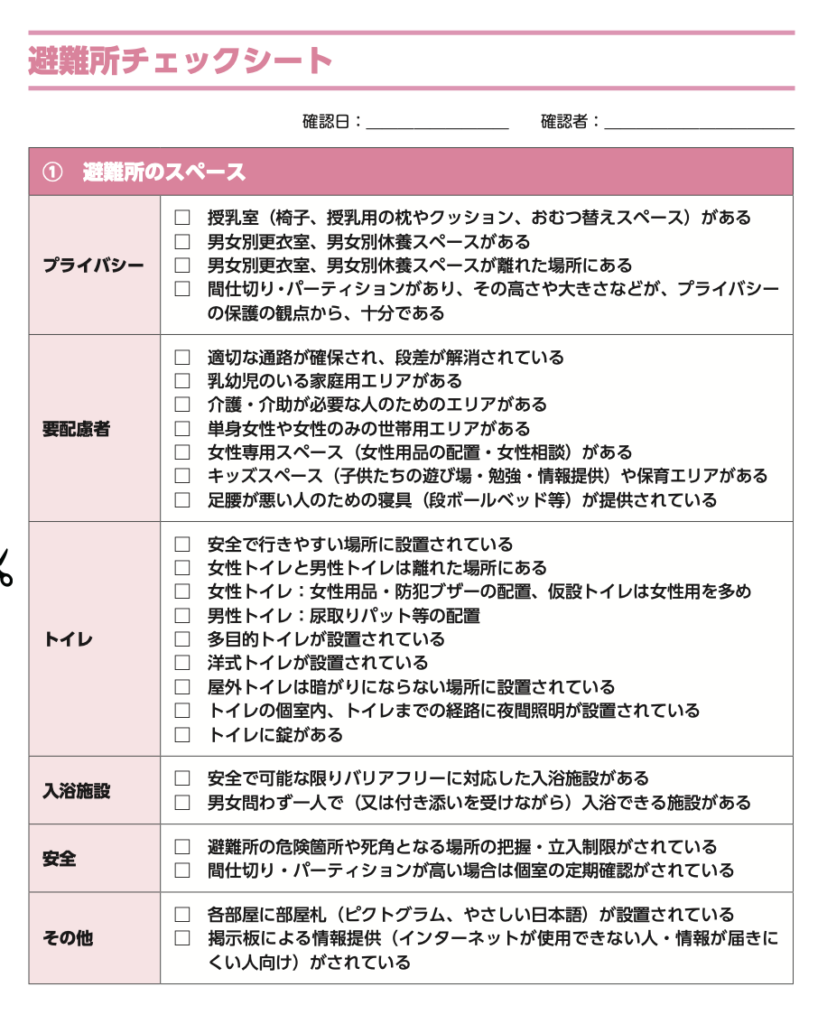

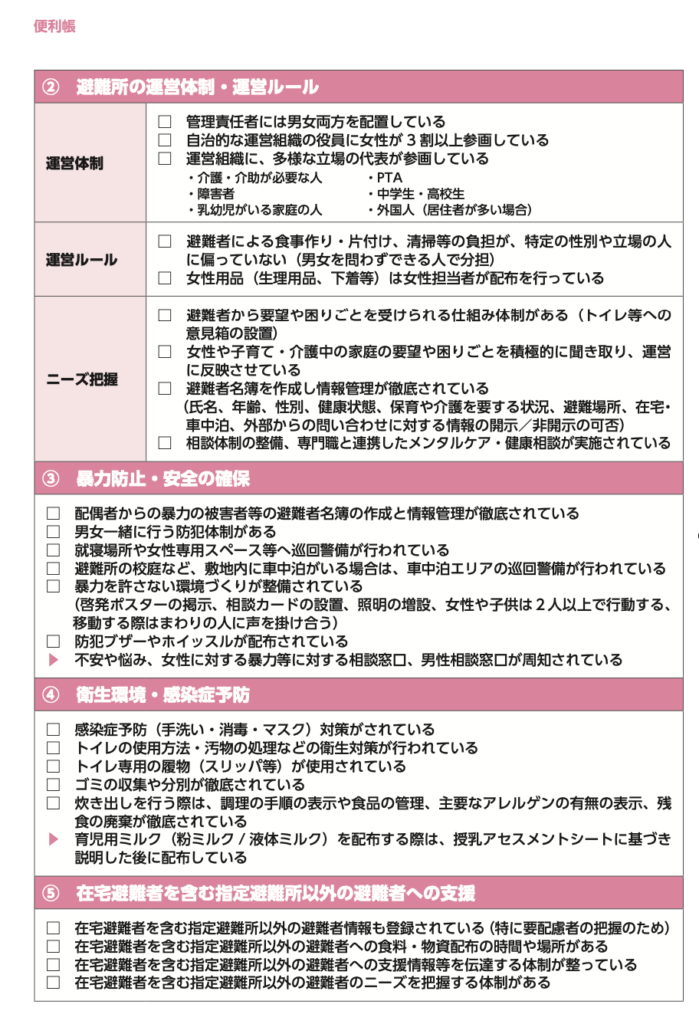

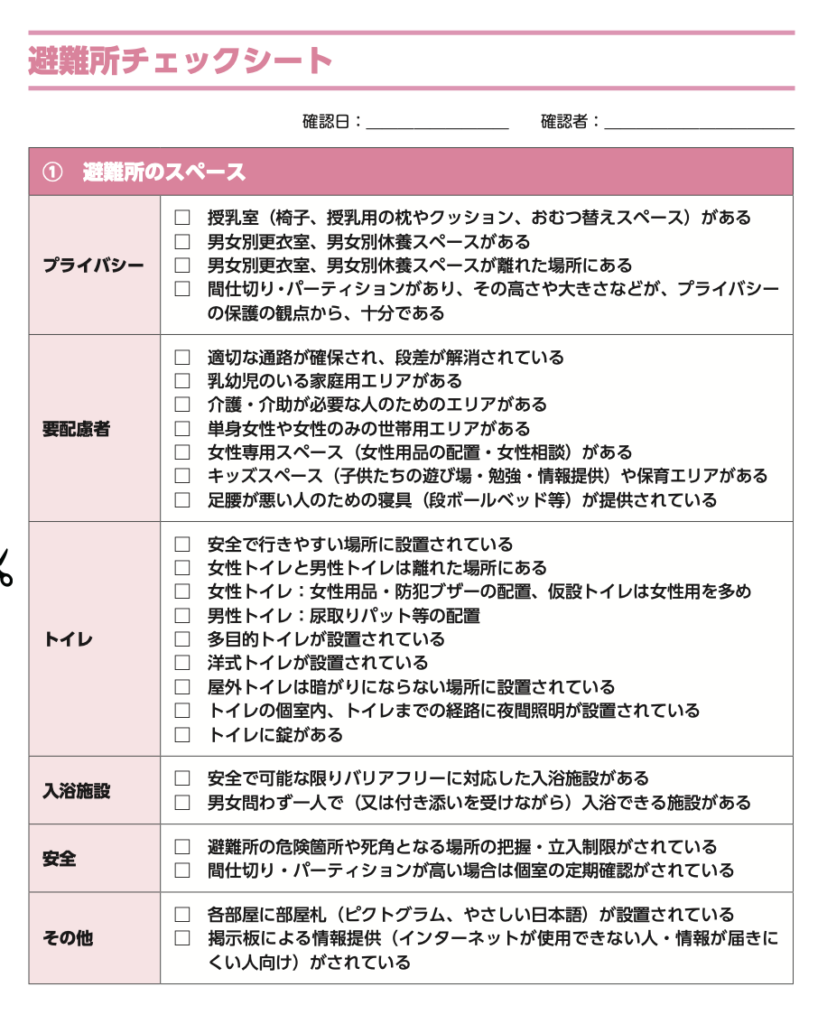

「避難所チェックシート」

の防犯に関わる部分を中心に、具体的な対策のあり方について記述します。

女性・子ども等に対する暴力の防止・安全確保

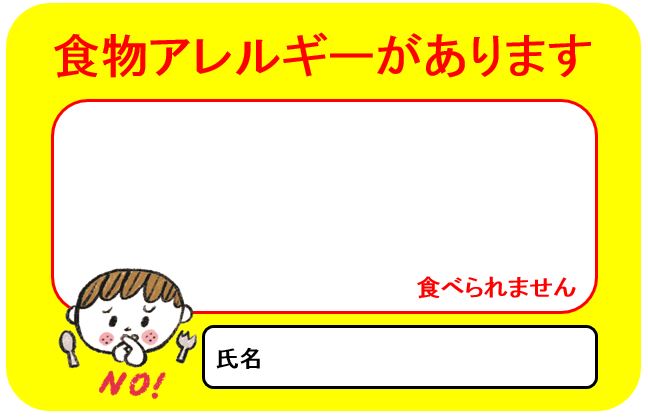

*性暴力・DV防止に関するポスター等を避難所の見やすい場所に掲示する

*トイレ・更衣室・入浴設備を適切な場所に設置し、照明や防犯ブザーで安全を確保する。

*避難所の巡回警備は男女ペアで行う

*女性トイレと男性トイレは離れた設置され、安全で行きやすい場所にある

*女性トイレや女性更衣室には女性が巡回する

*女性相談員や女性専用窓口を設置する

*警察、病院、男女共同参画センターや女性支援団体と連携する

避難所の設置・運営

*避難所の管理責任者に、男女双方を配置する。

*避難者による自治的な運営組織に、女性の参画を促す。少なくとも3割以上が女性となることを目標にする。

*「避難所チェックシート」を活用し、巡回指導を行う。

*避難所での生活ルール作りを行う際には、女性の意見を反映させるように促す

*避難者の中には、DVやストーカーの被害者が含まれている可能性もあることから、避難者名簿に個人除法の開示・非表示について確認を行う欄を設け、個人情報の管理を徹底する。

環境整備の具体的な項目

*詳しくは以下の図に示した「避難所チェックシート」の①避難所のスペースを参照してください。

*チェックシートでは、プライバシー・要配慮者・トイレ・入浴施設・安全・その他の項目に分けて、男女別の配慮の具体項目を示しています。

*また、多目的トイレ、個人で使える更衣室やシャワールームも必要です。男女別のトイレ・入浴施設・更衣室だけでは困る方たちもいらっしゃるためです(高齢者や障害者のトイレ・入浴の介助を異性のパートナーや親が行う必要がある場合、トランスジェンダーの人、生理中の女性など)。

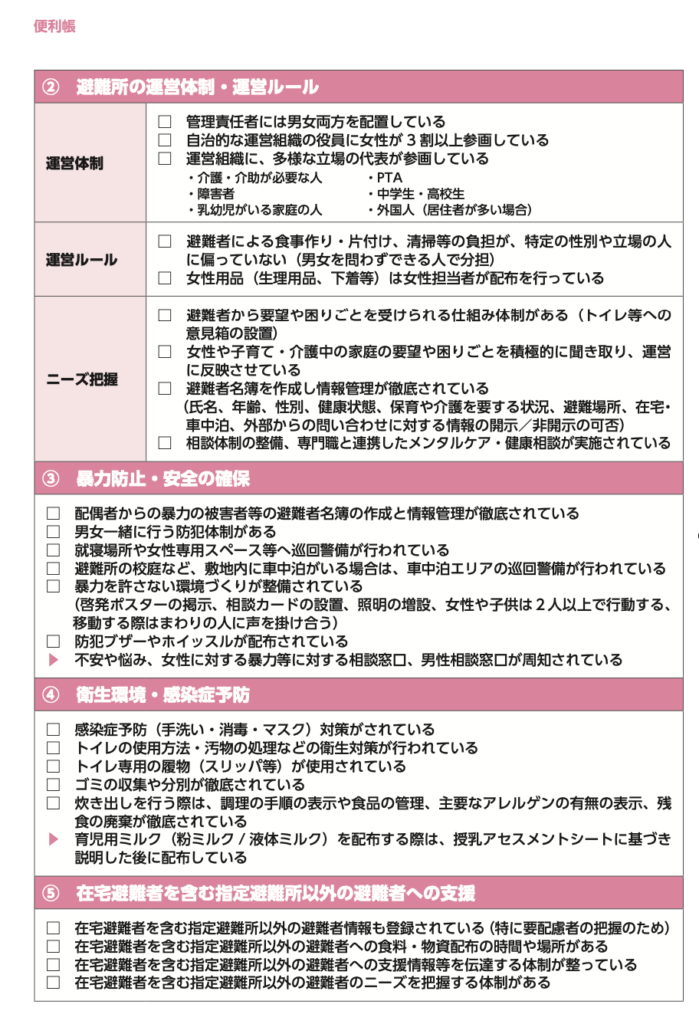

チェックシートのその他の項目

*前述の内容と重なりますが、②避難所の運営体制・運営ルール、③暴力防止・安全の確保、④衛生環境・感染症予防、⑤在宅避難者を含む避難所以外の避難者への支援、の5つのカテゴリーで具体策が示されています。

*なお、女性は2人以上で行動する、という内容も入っていますが、既に述べたように、やむをえず一人で行動せざるを得ない場合もありますし、そもそも女性や子ども自身の努力だけで暴力を防ぐことは難しいので、組織やコミュニティとしてみんなで協力して各種の対策を行うことが不可欠です。

(注1)ときおり、「災害時に性犯罪が増加した」という情報を目にしますが、これは不適切と考えます。国内の災害においても、性暴力やDVが起きていたことは、当センターの前身団体が学術調査によってあきらかにしていますが(注2参照)、増加したかどうかは明らかになっていません。平常時でも、性暴力が表面化するのはごく一部であり、ましてや災害時には警察に被害の届け出をしたり、相談機関に連絡することも難しいため、統計的に把握することは難しいためです。また、本文でお伝えしたように、恐怖をあおるだけの情報発信は相互不信を招き、被災現場における防犯のための協力を促すことを難しくする可能性があります。したがって、当センターでは、災害時の防犯問題は、丁寧に伝えることをこころがけています。災害時にも性暴力やDVが起きていた事実はお伝えしつつも、プライバシーの得にくい集団生活や停電等により「平常によりも防犯面のリスクが高まる傾向がある」という伝え方を採用しております。そして、具体的にどのような対策をとるべきかをしっかりとお伝えするようにしています。

(注2)以下の報告書にまとまっており、リンクから全文ダウンロード可能です。

東日本大震災女性支援ネットワーク調査チーム編、2013発行、『東日本大震災「災害・復興時における女性と子どもへの暴力」に関する調査 報告書』、東日本大震災女性支援ネットワーク。

http://risetogetherjp.org/?p=4879

(注3)小宮信夫、2015、『見てすぐわかる犯罪地図 なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか』 青春出版社.

【4.相談機関の情報】

性暴力・DV被害などの相談先一覧

<警察庁>

◆各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号

♯8103(ハートさん)

※説明のウェブサイトはこちら

https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html

<内閣府男女局と全国の関係機関>

◆性暴力ワンストップ支援センター 全国共通番号

♯8891

※説明のウェブサイトはこちら

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html

※全国の最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

(いしかわ性暴力被害者支援とセンター「パープルサポートいしかわ」も含む)

◆性暴力のSNS相談 キュアタイム

※以下からチャットやメールで相談できます

https://curetime.jp/

◆DV相談ナビ 全国共通番号

♯8008

※説明のウェブサイトはこちら

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html

※最寄りの相談機関につながります

◆DV相談プラス(メール、チャット等でも相談可能。以下のリンクから)https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html

<被災地の相談機関>

◆石川県女性センター 女性なんでも相談室

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/jyoseicenter/soudan.html

◆石川県女性相談支援センター

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/josou/soudansien/index.html

◆金沢市相談窓口(DV、女性のお悩み、性被害など)https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1111/8180.html

◆富山県民共生センター 相談コーナー

https://www.sunforte.or.jp/consul/stCnsCtg.aspx

◆富山県高岡市男女平等推進センター相談室

https://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi/kyodosankaku/sodanshitsu.html

◆富山県女性相談センター

https://www.pref.toyama.jp/1257/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/12/1257.html

◆新潟県上越市男女共同参画推進センター女性相談

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/danjo/danjo-consult.html

◆新潟県男女平等推進相談室(チャット相談)

https://npwf.jp/danjyobyodosoudan-chat2022/

◆新潟県女性のための相談窓口「にいがたRibbon net」

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seisaku/ribbonnet.html