*災害時の授乳支援の留意点*

ミルク提供は赤ちゃんの健康リスクとの関係を理解したうえで慎重かつ丁寧に

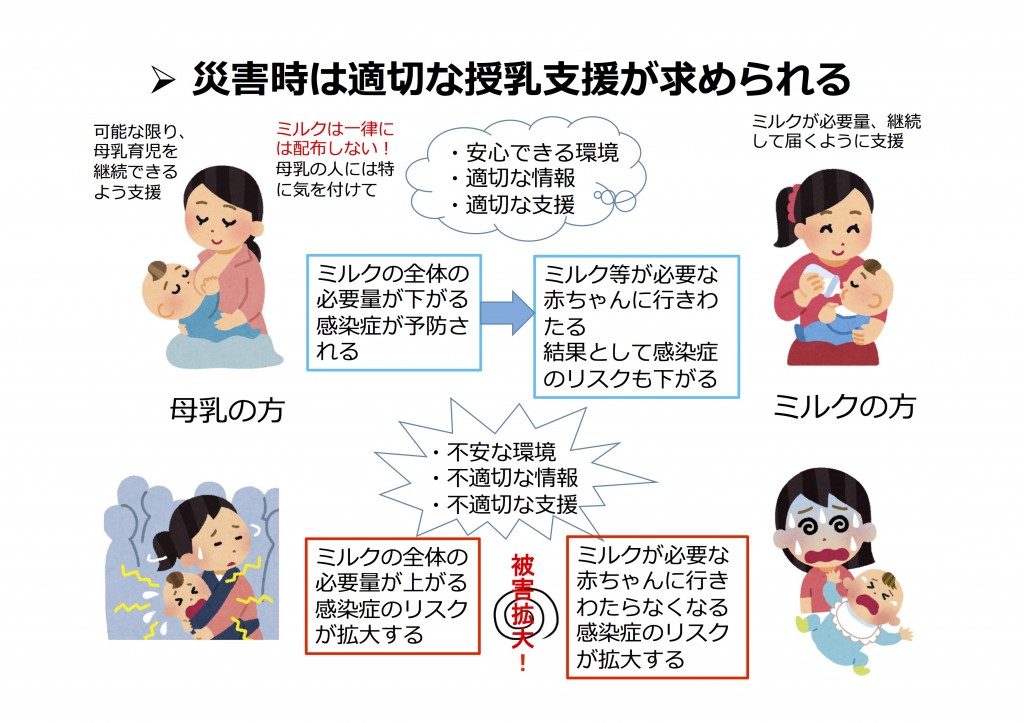

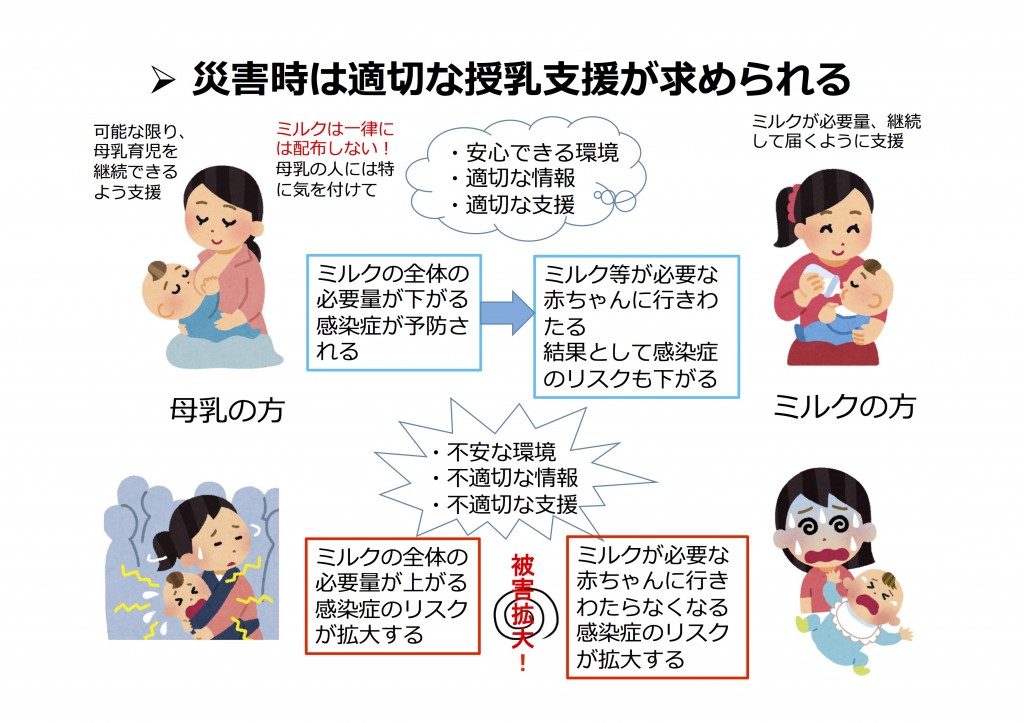

■なぜミルクの一律配布はいけないのか?

大災害が起こると食料や安全な水を手に入れることが難しくなり、避難所では多くの人で混雑するなか集団生活をしなければならないため、感染症のリスクも総じて高まる傾向にあります。

しかし医療・衛生支援がおいつかないこともあるため(不衛生な状況による細菌感染や、ノロウィルスやインフルエンザなどの感染)。乳幼児の授乳支援にあたっては、栄養だけではなく、感染症予防も同時にしっかり考えていく必要があります。

その時、重要となるのが授乳支援のあり方であり、ミルクの取り扱い方です。

これを慎重かつしっかりと行わないと、善意で行った支援の結果が、母子に健康リスクにつながることさえありうるのです。特に国際基準では、ミルクを誰でも受け取れる形での一律の配布をしないように求めています。

なぜなら、母乳には赤ちゃんを感染症から守るための免疫成分がたっぷりと含まれており、これを一口でも飲ませることがとても重要なのですが、お母さんの状況を確認せずにミルクをお渡ししてしまうと、母乳分泌をさまたげてしまう可能性があるからです(もちろん、どうしても母乳をあげることが難しい人に、母乳を強要するものではありません!)。

また、普段から母乳をあげている人の多くが災害時にミルクに頼る状況となってしまうと、どうしてもミルクがないと生きられない赤ちゃんに、十分にミルクをいきわたらせることが難しくなる上、赤ちゃんの感染症のリスクが全体で高まってしまうことが懸念されます。

そこで、ミルク・母乳のそれぞれの授乳方法ごとに、どういった点に気を付けるべきかについて以下にまとめましたのでご覧ください。

なお、支援者の方向けに、現場での支援方法を順序よく説明し、なおかつお母様やご家族にお渡しして役立ててもらえる情報の入手先も入った資料が作成されていますので併せて参考としてください。

▼参考資料

「赤ちゃんの授乳支援にあたってのポイント」 (作成:「災害と乳児栄養」国際基準研究会)

■普段から《ミルクだけ》を飲んでいる赤ちゃんの場合

普段からミルクだけを飲んでいる赤ちゃんは、最も優先的に支援する必要があります。

ミルクが手に入らないと栄養が取れなくなってしまうことはもちろん、母乳を飲んでいる赤ちゃんと比べると、はるかに感染症にかかりやすいためです。

しかし、災害時にはミルク等の支援資源は限られていること、ランダムな支援だと、必要なミルクを受け取れる人と受け取れない人が出てしまいます。

また、哺乳瓶をしっかり洗浄消毒できないとかえって危険なため、災害時はコップでの授乳が推奨されています。そして、感染症のリスクが高いことから、いち早く医療関係者につなぐ必要があります。こうしたことからも、きちんとした支援体制や災害が終わるまで継続して一貫した支援ノウハウを用いることが求められているのです。

■普段から《母乳》を飲んでいる赤ちゃんの場合

安心して授乳しつづけられるよう支援することで、赤ちゃんが安全に継続して栄養を取れるのに加えて、母乳に含まれる免疫成分により、汚染水の細菌/寄生虫による病気から児を守り、感染症を予防したり、たとえ感染しても軽く済むようになります(もちろん絶対ではありませんが、赤ちゃんを守る可能性をかなり高められることがわかっています)。

ただ、被災により普段と異なる状況に置かれた場合に、うまく母乳での授乳ができていないと感じる養育者や、本当は不要かもしれないのにミルクを求める養育者も出てくる可能性があります(※)。

その時に、ご本人の状況を確認しないですぐにミルクを提供してしまうと、赤ちゃんの感染症リスクを高めてしまうこと(母乳の免疫成分が摂取できない)、お母様も乳腺炎などのリスクを高めてしまうこともあります。

また、母乳がかなり出にくいような状況でも、一口でも赤ちゃんが飲めていれば、それだけで免疫の効果を得られますので、出にくいからといっていきなりミルクに完全に切り替えてしまうのではなく、ミルクと母乳の両方が飲めるように支援することが大切です。

さらに、ミルクを与える量が増えると母乳の分泌は減る関係にあり、支援者がミルクを無制限に配布してしまうことで、母乳を飲んでいた赤ちゃんまでミルクが必要になると、ミルクの数が足りなくなるおそれもでてきます。そのため、やはりきちんとした支援体制や支援ノウハウを用いることが求められるのです。

■すべての赤ちゃんの災害時の安全・安心のために

ミルクによる授乳、母乳による授乳、その混合による授乳のいずれにおいても、安心して過ごせる環境を提供して、当事者の気持ちに寄り添って支援することが重要です。もちろん、自治体、専門団体、民間の支援団体の間のしっかりとした連携のもとでの、体系的な支援体制の構築も急務です。

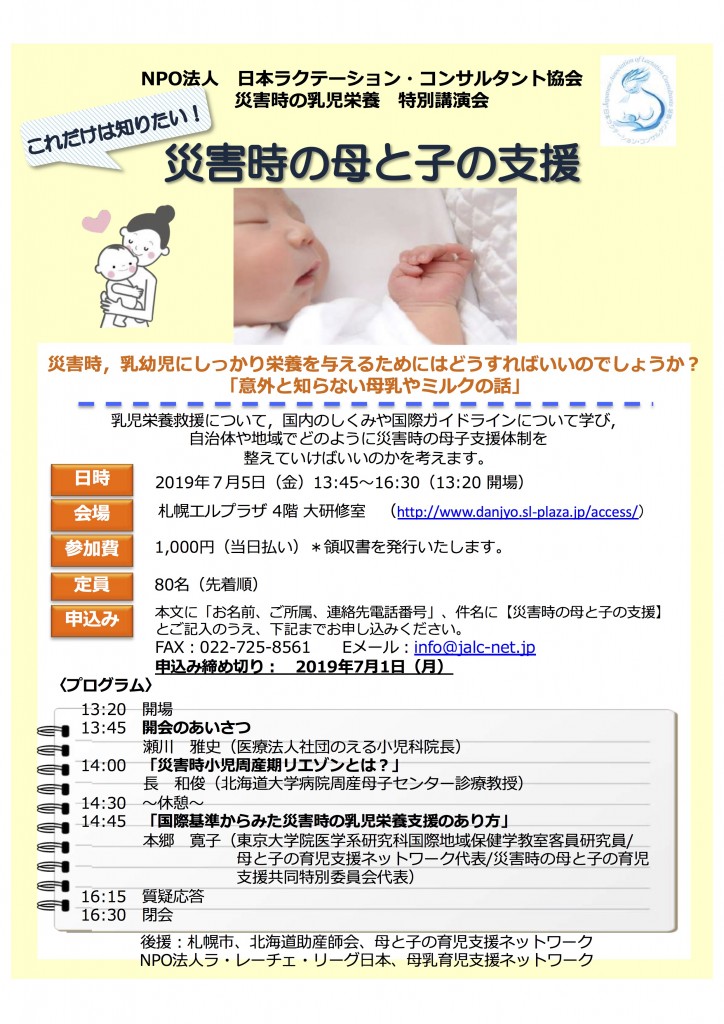

なお、災害時の乳幼児の栄養支援について、さらに詳しい情報を知りたい方は、母と子の育児支援ネットワークの災害情報のページをご覧ください。

※ 母乳が外に出るまでには、2つのホルモンが影響しています。

母乳を作り出すホルモンは、赤ちゃんが乳房を吸うとその刺激によって働き、母乳を作りつづけるので、実はストレスは関係ありません。

しかし、もう一つの母乳を押し出すホルモンが、緊張などで動きが鈍る場合があります。

そのため、リラックスしておっぱいを吸わせ続けると、多くの場合はまた出るようになることがわかっています。

この時に、すぐにミルクに切り替えてしまうと、余計に母乳が出にくくなり、お母様の心身の影響につながる場合があるのです。

もちろん、それでもどうしても授乳が難しい場合は、絶対に無理強いするようなことはやめましょう。可能な限り早く医療機関につなげるようにしてください。